研究計画の概要

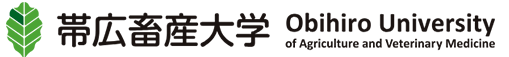

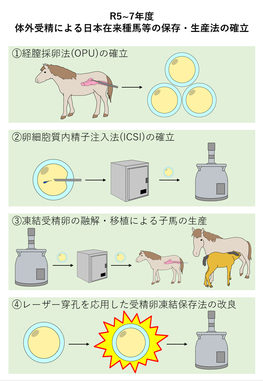

日本在来馬や障がい者乗用馬を体外受精技術により生産することを目的とし、非繁殖期に、生体内卵子吸引(OPU)技術を用いて、小~中型卵胞から卵子を採取して顕微授精法および培精法を検討し、体外受精技術を確立する。その体外受精卵を胚盤胞ステージまで培養し、凍結保存する技術を確立する。併せて、日本在来馬から採取された受精卵を10時間以上常温維持したのちに凍結保存し、希少な馬の生産効率の向上を図る。

- 卵子の吸引法と卵子培養法の確立

- 凍結保存された体外受精卵の移植技術の確立

- 木曽馬をモデルとした回収後10時間経過した受精卵の凍結保存

- 体外受精卵移植ならびに遠隔輸送後に凍結保存された受精卵の移植による子馬の生産、ならびに凍結受精卵移植による受胎の確認

2 達成目標

(1)成果目標

障がい者乗馬等の貴重な馬、日本在来馬等の希少な馬を体外受精によって生産し、乗用や観光の用途を継続したまま、当該雌馬の卵巣から卵子を吸引(OPU)し、体外成熟後、顕微授精あるいは培養受精法を確立する。その後胚盤胞期まで体外培養し、超急速ガラス化凍結保存法にて凍結保存、レシピエントの子宮に移植することにより、システマチックな特殊乗用馬の生産法を確立する。併せて、これまでに培った受精卵凍結保存技術が、本州の日本在来馬から採取され10時間程度で移送された受精卵においても実施可能か否かを検討するために、10時間以上を室温状態で経過したのち(一部は長野から帯広に室温で輸送したのち)にレーザー穿孔顕微鏡を用いて受精卵内部自由水を排出後に凍結保存し、融解後の移植成功率を検討する。遠隔地から鉄路・空路・道路輸送の後、特定施設で受精卵の凍結保存を実施することを想定し、子馬を生産する。

令和11年度には、国内の障がい者乗用馬や日本在来馬等10頭以上に対して、体外受精卵の移植による生産が可能となるように技術者の養成、卵子の吸引、体外受精の実施、および受精卵の凍結保存法の確立を目指す。生殖補助医療による日本在来種や乗用馬の生産法に関するシステマチックな生産体制・馬生産技術が確立され、新たな獣医畜産業の発展ならびに人と馬との関係を重視した社会福祉活動が可能となる。サラブレッド等をレシピエントとして利用した体制を整えることができれば、競走馬のセカンドライフ創出につながる産業となる。

(2)直接目標

障がい者乗用馬に適した馬、飼養頭数が減少する日本在来馬が減少する状況を鑑み、馬の体外受精法を確立することを目的とする。そのため、受精卵移植に向けた多角的な繁殖管理法、卵子吸引法(OPU)、体外成熟―受精―培養、凍結保存、受精卵移植方法の一連の技術を確立する。

1. 適切な馬の飼養管理法による良質な卵子吸引法の開発

卵子吸引(OPU)に適した繁殖牝馬飼養管理の適正化により、回収率の向上を図り、卵子を得る。

2. 馬卵子の体外受精法の開発

得られた卵子の体外成熟、体外受精、体外培養を10日間程度で実施し、胚盤胞期まで発生した受精卵を凍結保存する。

3. 凍結した体外受精卵の移植

凍結保存された体外受精卵をレシピエントに移植し、生産率を調査する。成果が得られれば、融解受精卵からDNAを抽出し、受精卵の損傷パラメーターを組織学的および分子生物学的に検索する。

4. 日本在来馬保存を見据えた子体内受精卵の凍結保存開発

4. 日本在来馬保存を見据えた子体内受精卵の凍結保存開発

これまでは子宮から回収後ただちに凍結保存に供していた受精卵について、子宮から回収後、10時間以上の室温保管ののち(一部は長野から輸送ののち)レーザー穿孔顕微鏡を用いた技術およびガラス化凍結保存法により凍結受精卵を作出する。

5. 成果の普及

ホームページによる事業紹介、2回以上の講習会開催(オンライン全国、帯広)、技術講習会(帯広)、成果の学会・論文発表(令和6年度2年次以降)、馬の体外受精法の手引き(仮)の執筆・配布(最終年度)を目標とする。

3 達成指標

(1)成果指標

①最終成果指標

| 項 目 | 単位 | 現状(基準)値 (令和4年度) |

目標値 (令和8年度) |

|---|---|---|---|

| 体外受精による障がい者乗用馬等の生産 | 頭 | 過去5年間の生産頭数 0頭 | 過去5年間の生産頭数 10頭以上 |

| 室温輸送後に凍結保存した受精卵による馬生産 | 頭 | 過去5年間の生産頭数 0頭 | 過去5年間の生産頭数 5頭以上 |

目標設定根拠

ア)体外受精による障がい者乗用馬等の生産

本研究事業は、これまで本邦で実施されたことのない、馬の体外授精による受精卵凍結保存技術を確立し、子馬を生産することにある。

「体外受精による障がい者乗用馬等の生産」では、体外受精にはドナー馬の卵巣から卵子を安全かつ効率的に吸引回収する必要がある。1頭あたり平均10個の卵子を吸引することができれば、令和11年度までに50頭(年10頭)のドナーから卵子の吸引を試みたと仮定すると500個の卵子が得られ、そのうちの20%となる100個が胚盤胞期まで培養され凍結保存されたと算出される。その移植成功率が10%とすると、最低でも10頭の体外受精による子馬の生産が可能となる。したがって、体外受精により、さらなる障がい者乗用馬、セラピーホース、スポーツホースの生産増数が期待される。

「体外受精による障がい者乗用馬等の生産」では、体外受精にはドナー馬の卵巣から卵子を安全かつ効率的に吸引回収する必要がある。1頭あたり平均10個の卵子を吸引することができれば、令和11年度までに50頭(年10頭)のドナーから卵子の吸引を試みたと仮定すると500個の卵子が得られ、そのうちの20%となる100個が胚盤胞期まで培養され凍結保存されたと算出される。その移植成功率が10%とすると、最低でも10頭の体外受精による子馬の生産が可能となる。したがって、体外受精により、さらなる障がい者乗用馬、セラピーホース、スポーツホースの生産増数が期待される。

イ)室温輸送後に凍結保存した受精卵による馬生産

「室温輸送後に凍結保存した受精卵による馬生産」では、木曽馬などの日本在来馬について、受精卵移植を実施する上で、レシピエントの確保が計画通り進まないことに遭遇すると考えられる。得られた受精卵を無駄にしないように、帯広畜産大学など、適切な受精卵凍結保存が実施できる機関まで輸送するには10時間以上の時間を要する。令和11年度までに、長野県木曽町の木曽馬や、その他の地域の日本在来馬、あるいは海外で実施されているオリンピック級の乗用馬の受精卵を凍結して販売する産業に発展することも考えられる。令和11年度まで年に3個の受精卵が帯広畜産大学に運ばれ、15個の室温輸送された受精卵が凍結されると考え、凍結受精卵の移植妊娠率を33%程度と想定すると、5頭の生産が見積もられる。これらの方法は、本州を中心にして使用されている現役乗用馬の子孫を保存するための方法として、現地での高価な施設や特殊備品を必要としない方法として、定着する可能性が高い。

②中間成果指標

| 項 目 | 単位 | 現状(基準)値 (令和4年度) |

目標値 (令和7年度) |

|---|---|---|---|

| 障がい者乗用馬等の体外受精卵の凍結保存 | 個/ 積算年 | 0頭 | 体外受精凍結卵として20個以上 |

| 障がい者乗用馬等の体外受精卵による受胎・生産 | 頭/ 積算年 | 0個 | 2頭 |

| 室温保持(12時間)後に凍結保存した受精卵による馬生産 | 頭 | 0頭 | 生産馬2頭 |

| 馬体外授精に関する研究の発展 | 編・回 | 投稿論文0編・学会発表0回 | 投稿論文2編・学会発表2回 |

目標設定根拠

1. 障がい者乗用馬等の体外受精卵の凍結保存

本事業を達成するためには、馬の卵子と精子を体外で受精させ、一定期間(8-10日間)培養した後に凍結保存する必要がある。事業期間となる3年間で述べ20頭の馬から200個の卵子を吸引できたと仮定し、体外受精を経て胚盤胞期まで発育できる受精卵が約10%の20個と算出できる。したがって目標値となる「体外受精卵」として20個と算出した。

2. 障がい者乗用馬等の体外受精卵による受胎・生産

本事業において、1で作出された体外受精卵をレシピエントに移植し、妊娠を成立、継続させ、健康な子馬を得ることを中間成果指標としている。1で得られた20個の凍結された体外受精卵の移植成功率を10%と見積もり、積算年での受胎・生産頭数を2頭とした。

3. 室温保持(12時間)後に凍結保存した受精卵による馬生産

本項目は、全事業で成功した体内受精卵の凍結保存について、本州から北海道へ室温移送することを想定し、帯広で採取された受精卵を10時間以上室温保持したのちに、レーザー穿孔技術およびピエゾドリル技術により脱水処置を行い、凍結保存するものである。一部、長野県木曽町で採取された受精卵を帯広まで10時間で室温移送し、レシピエント雌馬に移植する方法も含まれている。これにより、2頭/積算年の生産を目標値とした。

4. 馬体外授精に関する研究の発展

本事業によって得られた成果は、国内、国外の専門学術雑誌に投稿し、専門家からの批評を受け、内外にその成果を広報することが必要である。国内では成功例のない北海道和種の卵子を用いた体外受精による受精成績や雌馬の各種パラメーターと卵子グレードとの関連等を検討するとともに、作出された凍結体外受精卵を移植した際の成績、その生産馬の評価について、研究論文として投稿する。過去2期の当該事業における論文数/積算年は2-3であることから、目標値を2報、学会発表2件とした。

(2)直接指標

| 項 目 | 単位 | 現状(基準)値 (令和4年度) |

目標値 (令和7年度) |

|---|---|---|---|

| ホームページによる研究事業紹介 | 回 | なし | 4回以上/年の更新 |

| 馬生殖補助医療に関するリカレント講習会の開催 | 回 | 実施回数2回 | 実施回数3回以上 |

| 馬OPU,体外受精・受精卵凍結保存に関するパンフレットの執筆・配布 | 部 | 0部 | 2部 |

目標設定根拠

- 馬体外受精に関するホームページによる研究事業紹介

- 馬生殖補助医療に関するリカレント講習会の開催

- 馬OPU、体外受精・受精卵凍結保存に関するパンフレットの執筆・配布