研究紹介

当研究室では、例えばこんな研究活動を行っています。新しい育種材料の育成と配布

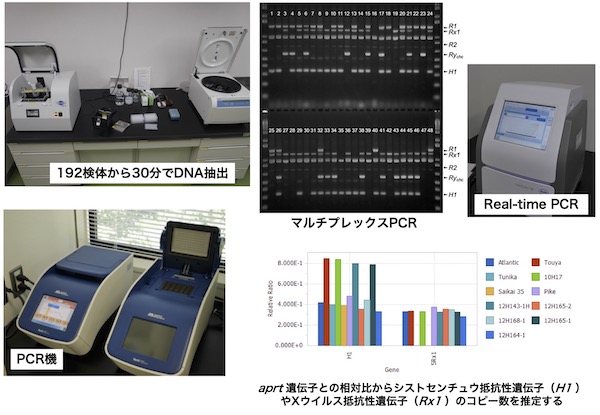

アンデス在来品種をベースにした優良系統(2011年からの6年間で95系統を配布しました)に、複数の病害虫抵抗性遺伝子を付与し、かつ遺伝子のコピー数を増やした(多重式化)系統を育成中です。

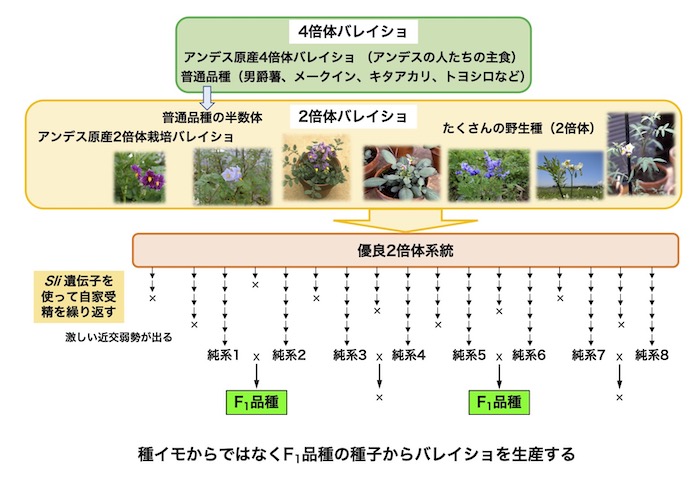

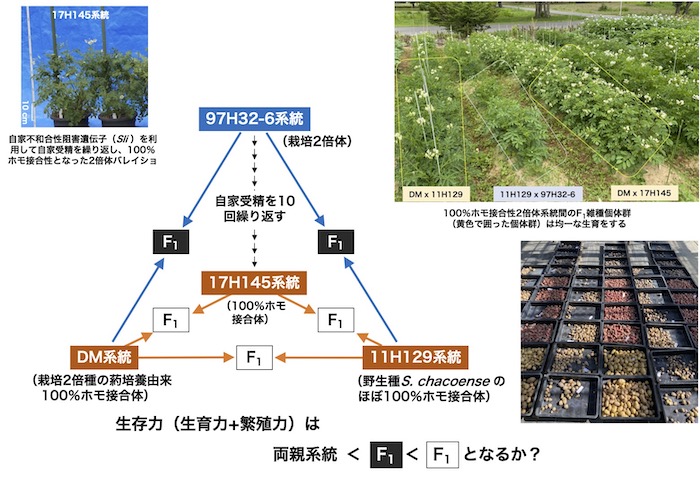

2倍体F1品種の育成に向けた育種素材の開発

4倍体品種の半数体、栽培2倍種、および野生2倍種からなる多様な2倍体遺伝資源に自家不和合性阻害遺伝子(Sli)を導入して自家受精を繰り返し、ホモ接合性の高い自殖系統を育成します。

オリジナル品種の育成

メキシコ原産野生種の極強疫病抵抗性を利用した、ジャガイモ疫病にかからない品種づくりや、小粒塊茎のみをたくさん作るアンデス在来種を利用したミニポテトづくりなど、色々な場所で色々な方々と共同でオリジナルの品種づくりを行っています。

打撲の関連解析(Genome-wide association study)

バレイショの収穫作業において生ずる機械的打撲はイモの内部障害となり品質を著しく低下させます。打撲に強い品種を作るため、ゲノム全体をカバーするSNPを使って打撲に関連する遺伝子領域を探しています。

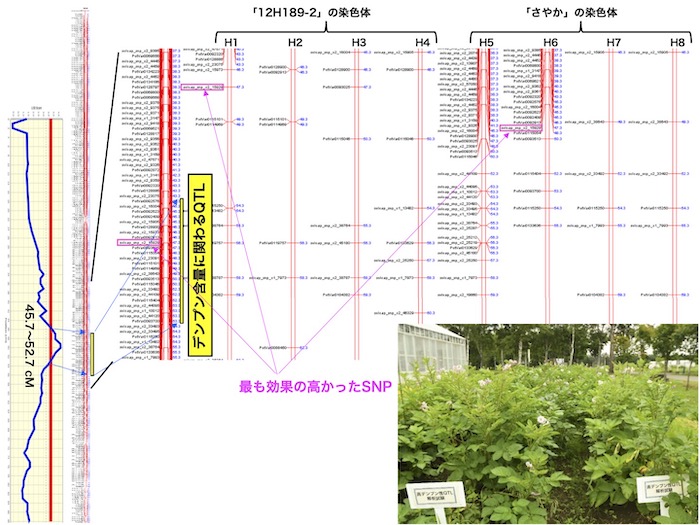

デンプン含量のQTL解析

イモのデンプン含量はデンプン原料用品種ではもちろんのこと、加工用品種や青果用品種においても重要な形質です。どのゲノム領域にデンプン含量に関わる遺伝子があるのか明らかにしようとしています。

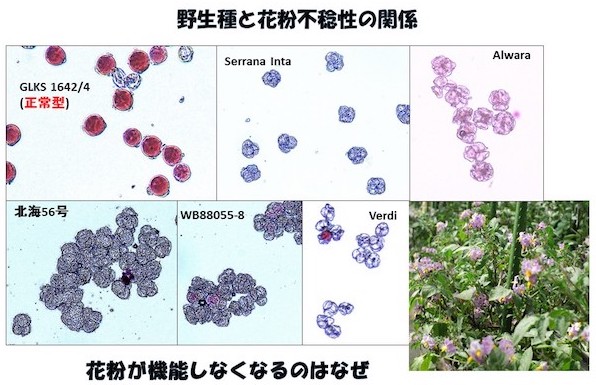

野生種のミトコンドリアゲノムと花粉稔性の問題

ウイルス抵抗性や疫病抵抗性をつけるために取り込んだ野生種を使うと花粉がでないまたは機能しないという問題が起こり、育種で父親に使うことができなくなってしまいます。そこでなぜそんなことが起こっているのか、野生種のミトコンドリアを調べて原因を探しています。

熟期を制御する遺伝子の探索

バレイショの早生型と晩生型を決めている遺伝子はどこなのか、塊茎肥大時期がどう決まるのか、同じ両親から由来する100個体のうち、50個体が早生型で50個体が晩生型として現れる集団を使ってその違いを調べています。将来、熟期を推定できるDNAマーカーを開発することを目指します。

近交弱勢と雑種強勢の発現機構

近親交配をすると生存力が弱くなり(近交弱勢)、逆に縁の遠いもの同士を交配すると両親よりも優れたものができます(雑種強勢)。よく知られた現象ですがなぜこのようなことが起こるのかまだよく分かっていません。自家受精を続け遂に100%ホモ接合性となった2倍体バレイショを作ることに成功しました。